Évolution de la série Montagne Sainte‑Victoire

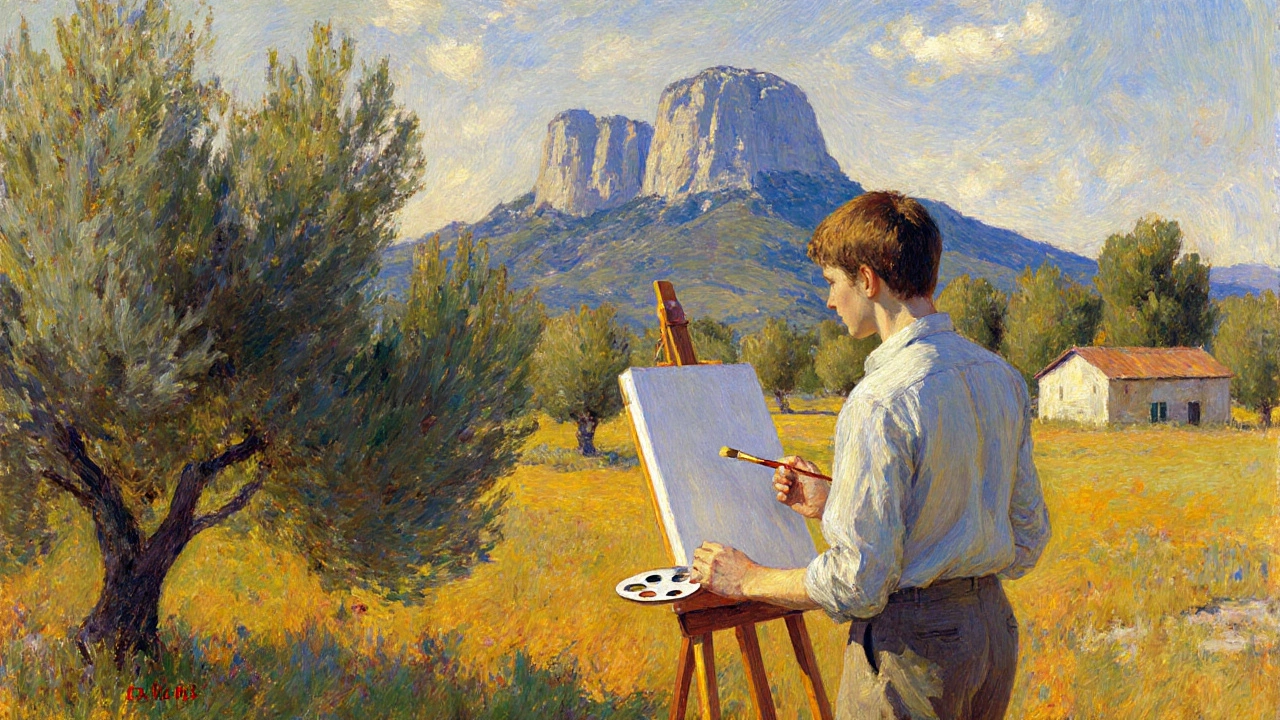

Premières études, travail en plein air, palette claire.

Études plus structurées, coups de pinceau plus denses.

L'influence de l'impressionnisme diminue, travail en atelier.

Dernières toiles, caractère presque abstrait, couleur dominante bleu-gris.

Points clés

- Le tableau le plus reconnu de Paul Cézanne est la série "Montagne Sainte‑Victoire".

- Cézanne a peint plus de 30 versions entre 1882 et 1906, chacune adaptée à sa recherche de structure.

- Les œuvres se trouvent aujourd’hui dans les musées du Louvre, d’Orsay et de New York.

- La technique repose sur des coups de pinceau modulés, préfigurant le cubisme.

- Comprendre cette série aide à saisir la transition de l’impressionnisme au post‑impressionnisme.

Qui est Paul Cézanne?

Dans le monde de l’art, Paul Cézanne est un peintre français né en 1839 et décédé en 1906, considéré comme le père du post‑impressionnisme. Son approche scientifique duforme et de la couleur a ouvert la voie au cubisme et à l’art moderne. Cézanne a grandi à Aix‑en‑Provence, où le paysage méditerranéen a nourri son imagination toute sa vie.

Pourquoi la Montagne Sainte‑Victoire occupe‑telle le devant‑stage?

Le tableau le plus connu de Cézanne montre la montagne qui domine son horizon natal. Montagne Sainte‑Victoire est un massif calcaires à l’est d’Aix‑en‑Provence, point de repère pour l’artiste depuis l’enfance. La montagne devient un laboratoire où il explore la construction du volume à partir de plans colorés.

Les grandes étapes de la série

Entre 1882 et 1906, Cézanne réalise plus de trente variations. Chacune répond à une question différente: comment rendre la profondeur sans recours à la perspective linéaire? Comment faire parler la couleur pour suggérer la forme?

- 1882‑1884: premières études, travail en plein air, palette claire.

- 1885‑1887: versions plus structurées, coups de pinceau plus denses.

- 1888‑1890: l’influence de l’impressionnisme diminue, le travail se fait davantage en atelier.

- 1902‑1906: dernières toiles, caractère presque abstrait, couleur dominante bleu‑gris.

Comparaison de trois chefs‑d’œuvre de la série

| Année | Dimensions (cm) | Musée d’accueil | Caractéristique principale |

|---|---|---|---|

| 1882‑1885 | 92×73 | Musée du Louvre, Paris | Paysage lumineux, coups de pinceau courts |

| 1887‑1888 | 100×81 | Musée d’Orsay, Paris | Structure géométrique renforcée, palette chaude |

| 1902‑1904 | 84×66 | Metropolitan Museum of Art, New York | Atmosphère feutrée, ton bleuté, approche presque abstraite |

Techniques et innovations

Ce qui rend la série unique, c’est la méthode de construction du volume. Cézanne ne cherche pas à reproduire la réalité mais à «décomposer» le paysage en formes simples. Il utilise deux concepts-clés:

- Modulation chromatique: chaque tonalité sert à indiquer l’éloignement ou la proximité.

- Chevauchement des plans: les coups de pinceau sont disposés en blocs qui se superposent, créant une profondeur sans perspective linéaire.

Ces idées ont inspiré Georges Braque et Pablo Picasso, pionniers du cubisme, qui ont repris la notion de déconstruction du volume.

Contexte artistique : impressionnisme vs post‑impressionnisme

Au début de sa carrière, Cézanne fréquente les ateliers de Claude Monet pionnier de l’impressionnisme, qui privilégie la capture de la lumière fugitive. Cependant, il se désolidarise rapidement: il estime que l’impressionnisme néglige la structure solide du sujet. Ainsi, il devient un pilier du post‑impressionnisme mouvement qui réintroduit la rigueur formelle tout en conservant la liberté de la couleur.

Où admirer les chefs‑d’œuvre aujourd’hui?

Les musées les plus importants qui exposent la série sont:

- Le Musée du Louvre à Paris, qui possède la première version monumentale.

- Le Musée d’Orsay, qui expose la version de 1887, souvent citée comme la plus aboutie.

- Le Metropolitan Museum of Art à New York, qui détient une version tardive aux tons bleus.

Chaque exposition offre une perspective différente: du lumineux au mélancolique, du détaillé au presque abstrait.

Ce que la série révèle sur le génie de Cézanne

En observant les différentes versions, on comprend comment Cézanne a cherché la «vérité» du paysage à travers la forme et la couleur. Il ne s’agit pas simplement d’un sujet; c’est un terrain d’expérimentation où il a mis à l’épreuve la relation entre le regard et le pinceau. Cette quête a donné naissance à une esthétique qui a profondément influencé l’art du XXᵉ siècle.

Foire aux questions

Quel tableau de Cézanne est considéré comme le plus célèbre?

La série "Montagne Sainte‑Victoire" est largement reconnue comme l’œuvre la plus emblématique de Cézanne, notamment la version exposée au Musée d’Orsay.

Combien de versions de la Montagne Sainte‑Victoire Cézanne a‑t‑il peintes?

Il en a réalisé plus de trente, entre 1882 et 1906, chacune explorant une approche différente du volume et de la couleur.

Où puis‑je voir ces tableaux aujourd’hui?

Les versions majeures se trouvent au Musée du Louvre et au Musée d’Orsay à Paris, ainsi qu’au Metropolitan Museum of Art à New York.

Quelle technique Cézanne a‑t‑il employée pour ces paysages?

Il utilisait une modulation chromatique, superposant des blocs de couleur pour créer la profondeur, et un emploi du pinceau caractérisé par des traits courts et structurés.

En quoi la Montagne Sainte‑Victoire a‑t‑elle influencé le cubisme?

Cézanne a décomposé le paysage en formes géométriques simples, une démarche qui a inspiré Georges Braque et Pablo Picasso dans la création du cubisme.

9 Commentaires

Andre Neves

Ah, la Montagne Sainte‑Victoire, c’est le pivot de la quête cézannienne, un véritable laboratoire chromatique. Vous remarquerez que chaque version dévoile une modulation de la couleur qui anticipe le cubisme, presque comme une équation visuelle :)

Viviane Gervasio

c’est évidnt que les grands musées nous cachent le vrai sens de ces toiles – un complot d’élites qui veulent garder le pouvoir sur l’art. ils veulent que l’on regarde que le glitter et pas la vraie signification, c’est du big brother du 19ᵉ siècle!!!

Helene Larkin

La série « Montagne Sainte‑Victoire » comprend plus de trente variations réalisées entre 1882 et 1906. Cézanne y explore la construction du volume à partir de plans colorés, en modulant la chromaticité pour suggérer la profondeur. Les premières études sont lumineuses et en plein air, tandis que les dernières œuvres adoptent un ton bleuté proche de l’abstraction. Ces toiles sont aujourd’hui réparties entre le Louvre, le Musée d’Orsay et le Metropolitan Museum of Art à New York.

Maxime Thebault

Intéressant ! Cette analyse met en avant le rôle clé de la Montagne comme motif récurrent ; on y retrouve la transition du clair-obscur à la géométrie structurée ; la façon dont Cézanne superpose les plans permet une profondeur sans perspective linéaire, ce qui est fondamental pour le post‑impressionnisme.

Nicolas Poizot

Dans le cadre de l’évolution stylistique de Paul Cézanne, la série « Montagne Sainte‑Victoire » représente un paradigme analytique de la déconstruction formelle. Chaque itération s’inscrit dans une démarche méthodologique rigoureuse, où l’artiste applique une modulation chromatique calibrée afin de générer une profondeur perceptuelle sans recours à la perspective linéaire traditionnelle. La phase initiale (1882‑1884) est caractérisée par une palette diaphane, où les coups de pinceau courts créent un effet de scintillement atmosphérique, rappelant une approche impressionniste mais déjà teintée d’une volonté de structuration. En progressant vers 1885‑1887, Cézanne intensifie la densité picturale, introduisant des plans superposés qui se répondent mutuellement, ce qui préfigure la gestation du cubisme naissant. La période 1888‑1890 marque une transition cruciale : le peintre se retire progressivement du plein air pour travailler en atelier, permettant un contrôle accru des relations spatiales entre les blocs de couleur. Dans cette phase, la géométrisation du relief devient plus explicite, chaque segment de la montagne étant décomposé en formes polygonales simplifiées. L’étape finale (1902‑1906) se caractérise par une abstraction chromatique où le bleu‑gris dominant crée une atmosphère feutrée, presque méditative, tout en conservant la logique structurelle sous-jacente. Cette évolution technique illustre l’introduction d’un vocabulaire visuel où la modulation tonale sert de vecteur d’information spatio‑temporelle. Les musées du Louvre, d’Orsay et du Metropolitan Museum offrent aujourd’hui une cartographie comparative de ces variations, chaque institution présentant une facette distincte du processus créatif cézannien. En synthèse, la série fonctionne comme un laboratoire expérimental, où chaque toile constitue une itération d’une hypothèse esthétique testée à travers la couleur, le volume et la planification spatiale. Cette approche méthodique a non seulement ouvert la voie au cubisme, mais a également influencé les mouvements abstraits du XXᵉ siècle, notamment le fauvisme et le constructivisme. Ainsi, la Montagne Sainte‑Victoire n’est pas simplement un sujet récurrent, mais un dispositif analytique permettant à Cézanne de réinventer la représentation picturale. En conclusion, la richesse de cette série réside dans sa capacité à synthétiser le réalisme du paysage et la rigueur formelle, offrant une lecture multidimensionnelle de l’art moderne.

Bernard Holland

Il est effectivement remarquable que l’on puisse qualifier la série « Montagne Sainte‑Victoire » de simple «œuvre de paysage » alors même qu’elle incarne une révolution méthodologique ; cependant, il semble que la nuance vous échappe, n’est‑ce pas ?

Yvon Lum

Merci pour cet éclairage, c’est vraiment inspirant !

romain scaturro

Je ne vois aucune raison de glorifier Cézanne quand d’autres artistes méritent plus d’attention.

Postcrossing Girl

Quelle belle discussion, chaque point de vue ajoute une couche supplémentaire à notre compréhension de la série, continuez comme ça !